子育て応援社 会社案内

子育て応援社 教栄社のめざすもの

子育て応援社は、21世紀に活躍する子ども達を応援します。

将来を担う子ども達の健全育成なくして、明るい未来はないと強く想っています。 さらに私たちの健康も護りたい。 子育て応援社、(株)教栄社は子育て・健康・環境の分野からお子さまを総合的に応援していきたい。

私どもは、アカデミックな学力だけでなく。

平澤先生の「家庭教育五訓」を基本にすえ、家庭学習の出来る子どもを育成します。

子育て応援社 教栄社の心構え

-

家庭学習の重要性を知らせる

家庭学習は学校の授業と繋がり、その予習と復習を家庭でおこなうことです。

子どもたちは学校で多種多様な授業を受け、日々知的領域を拡大し、成長しています。

この知的領域の拡大は一部の天才を除いて、学校だけで完結できるものではありません。

なぜなら、ある特定の学習を不完全理解のまま授業が終わった場合は、次の授業はさらに理解がしにくくなるからであり、学校の授業は以前の授業の理解を前提にして、積み上げられているからです。

一度理解できない局面を作ってしまうと、それ以降は理解不完全が続いていきます。したがって、学校授業を家庭で予習、復習することはその授業の理解と習熟を確実にする方法として不可欠なのです。

まず、復習ですが学校授業の内容をもう一度家庭でおさらいする事により、授業の記憶残存率が高止まりします。

記憶の残存率を研究したエビングハウスは記憶をできるだけ多く保持するコツは24時間以内にもう一度復習することだと結論づけました。

次に、学校授業の予習をする事によって、

授業の理解がより確実になります。中国の孫子の兵法に「彼れを知りて己を知れば、百戦して殆[あや]うからず。」と述べています。

つまり、敵の状況と味方の状況を深く知って、戦うところに勝利は得られると説明しています。

学校授業を予習する事は孫子の兵法に基づくと「敵を知る」ことであり、先生の講義の情報を把握して、それに備え、自らも思考を合わせて講義に備えることであり、このことにより確実な授業の内容把握ができるのであります。

このように予習と復習を通し、「穴をあけない」学習の定着を図ることができ、この事が次のステップの授業の理解を確実なものにしていきます。

また、家庭での予習と復習は、自己への自信を増大し、もって大脳の活性化を図るスパイラル的な広がりを持つという相乗効果も期待できます。

そして家庭での自主的な学習態度は、親からの「指示待ち態度」を脱却し、自発的・能動的な意志教育に繋がっていきます。教育の4要素は「知・情・意・体」ですが、「情・意」は人に本来備わっている特質を如何にして引き出していくかが課題です。たとえば、強い意志と怠け意志は両方とも人に内在しているのです。この内在している特質はきわめて、周りの人間集団に影響されます。

周りの人間集団が、積極的、進取の気質の家庭であれば、その子ども達は同じような気質を世襲するのではないでしょうか。このように、子どもが成長し、よき市民になるために、家庭学習の習慣は必須であり、子どもの中に本来内在してる強い意志と豊かな情操を与える原動力は周りにいる方の対応であり、その共通の話題を提供する題材こそ「家庭学習教材」ではないでしょうか。 -

読書の大切さを知らせる

人間としての豊かな想像力と新しい物をつくり出す創造力は車の両輪にたとえられます。

人類をして高度な文明を築き上げた原動力が想像力であり、そのイマジネーションが新しい創造を生み出していったのではないでしょうか?

その想像力と創造力を生み出していく源泉が本の発明であり、人類が熱心に読書し始めたことから始まったと確信しています。

ある方が「本は知識をくれる。本は感動をくれる。本は勇気をくれる。本は思いやりをくれる。本は読む習慣さえ身につけておけば、その人の道に「希望」が消えることはないのです。」と論破されていました。

子どもたちに読書の習慣をつけることは非常に大事な事だと思います。

反復読書する事によって、想像力を生み、人間に内在している豊かな感性を育み、健在することができます。

想像力とは過去、現在、未来の時間的領域と空間的領域があります。読書をする事によって、限りのない時空間への想像力を育成することができます。

そして、人間の中に内在している「人智の鉱脈」を探り当て、顕在化していくのです。

この方法は、自らが生活の場で苦労して体験し、獲得する方法と、読書による疑似体験する方法とがあります。

人間の一生には限りがあるので、全てを体験から獲得することは出来ません。本を読んで、作者の考えを身につけることにより、沢山の疑似体験をする事が出来ます。

つまり、読書の習慣を身につけた方は、広大な世界を自由自在に旅のできるような可能性を開くことができるのではないでしょうか。

特に幼児期に読書の習慣を是非身につけてあげさせてください。

読書の楽しみはまず、親が読み聞かせをする事によって始まるのではないでしょうか。 -

子どもを育てる上での注意点を知らせる

小学校に入学したお子さまは二つのハードルが待ち構えています。

一つめは「小1プロブレム」であり、集団活動への対応力を意味します。小学校に入学して集団授業が始まると、その授業に連動して歩調を合わせ、教師の指示に同調していかなければなりません。この集団での授業に適応する事が難しい子がいることを意味しています。

二つめは「9才の壁」です。10才に達するまでに子どもたちはもう一つ山を越えなければなりません。小学校の先生から指摘される「9才の壁」です。小学校3~4年生(10歳前後)あたりから思考力が拡大し、

①自分を集団の中で客観視してとらえる力

②時間軸としての過去・現在・未来の中で、現在の自分の位置づけを認識出来るようになる能力です。それは学科の勉強の中で、抽象的な概念を認識する力を意味します。

算数であれば分数や小数、国語であれば抽象語彙(現実の世界で目で見えない領域の認識力)の登場です。この先5年生、6年生、中学、高校と抽象概念はどんどん増えてきます。

子どもにとってこの壁を乗り越えないかぎり、それ以降の学校での活動と学習が円滑に進んでいかなくなります。

つまり、実際に目に見えない抽象概念を確実に把握する能力と自分を客観視する事のできる能力が「9才の壁」を克服する事なのです。

そしてこの抽象化された概念の認識力こそ、総合学力を形成していきます。Study Materials Popy

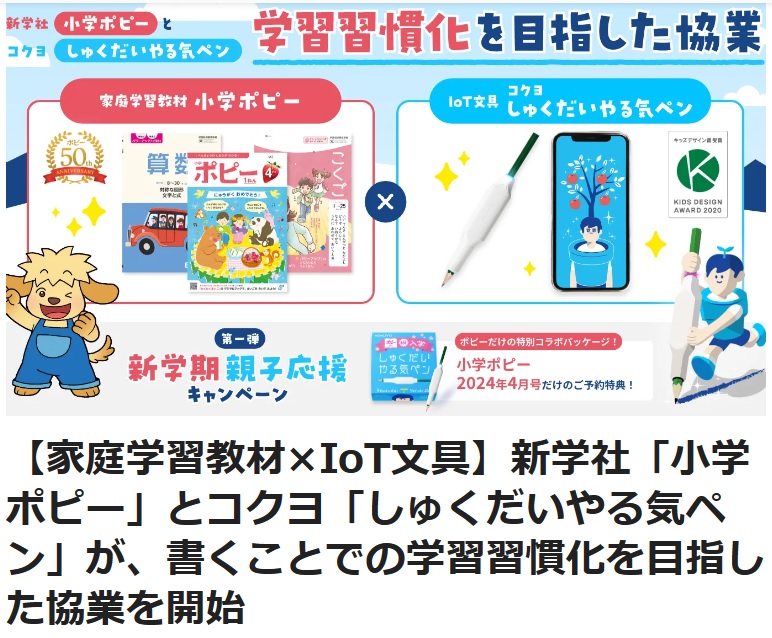

子育て応援社の大切な家庭学習教材ポピーこの度コクヨと小学ポピーが勉強は、良い習慣づくりのスローガンのもと、

協業を開始しました。

-

幼児ポピーの特徴

ポピっこではあたま・こころ・からだを通じて、好奇心・創造力のある子に育成することができます。

例えばもじの分野では文字を声に出して読めるようにすることだけがポピっこの狙いではありません。物語を通して、優しさや思いやりにふれる事で思考力や、挫けそうな時でも根気強く立ち上がる生きる力や、展開を予想する思考力を養います。その他にも、共感力・迅速に反応できる力・グループ内でのリーダーシップや論理力など大人になった時にこそ重宝する力を養います。

また、これらの力を養うことで日々の生活の中でお子様自身が『発見』を出来るようになります。この発見の数が多いほど成長の機会は多くなります。

賢い子どもは毎日『発見』をして思考をすることで、日々成長をすることが出来ます。ポピっこで毎日『発見』『思考』『成長』を出来るお子様にしませんか。 -

保護者様の声

-

子どもの教育は早いうちからやった方が良いと聞いていたので、親子で一緒にできる家庭学習教材から始めてみることにしました。勉強の時間が親子での触れ合いの時間にもなり、子供の成長を実感できています。

2歳のお子様の保護者様

-

始めて半年ぐらいの頃、息子の方から教材を持ってきて「一緒にやろう!」と言ってきたので驚きました。息子は文字を書くということに興味を抱いており、楽しみながら文字を「書く」ことに熱中しています。

4歳のお子様の保護者様

-

ポピーを始めてから文章を読むのが格段に早くなりました。ポピっこのおかげで活字に対して苦手意識は全く無いようで、たくさん本を読むようになりました。

6歳のお子様の保護者様

-

-

小学ポピーの特徴

予習でポピーを使うことで絶大な効果を発揮!

教科書準拠型で学校の先生と同じ指導方法を解説していますので、ポピーで予習することで学校の授業内容を明確に理解出来ます。先生の意図する内容の裏にある学習のポイントまで理解できます。

授業後の復習にも大活躍!

ポピーでその日のうちに復習することで、授業内容が再確認でき、次のステップの学習にスムーズに進むことが出来ます。 -

保護者様の声

-

小学3年生になってから学校のテストで100点を取れなくなってきました。そこで教科書準拠型のポピーを試してみました。ポピーを始めてから、テストで100点を取れるようになっただけでなく、勉強を進んで出来るようになりました。

小学6年生のお子様をお持ちの保護者様

-

子どもに勉強をさせるために最初は塾を検討していました。しかし、塾では費用的に厳しかったです。ポピーでは月額2,500円から学習が出来るということで始めました。結果、テストの点数は上がり家庭での自学自習も身に付き塾以上の効果があった気がします。

小学3年生のお子様をお持ちの保護者様

-

算数は得意でしたが、漢字がとても苦手でした。ポピーが良いと聞いたので申し込んで始めてみたところ、苦手で嫌いな漢字を自らするようになりました。お陰で漢字テストはいつも満点です!

小学5年生のお子様をお持ちの保護者様

-

-

中学ポピーの特徴

予習でポピーを使うことで効果を発揮復習として使っていただきたいですが、是非予習の教材として使ってみてください。教科書準拠で先生の指導と同じ形式で解説していますので、予習することで学校の授業がスムーズに理解でき、不安な箇所を確認する時間になります。

テキストが1冊ではない各教科毎に学校の教科書の内容・定期テスト対策・入試対策・リスニング対策など目的に合わせたテキストをそれぞれお届けしますので、手厚く効率的な学習をすることが出来ます。

ポピーなら安心休校の影響により、授業が進まずこれからのお子様の学習に不安を抱えていらっしゃる保護者は多いと思います。ポピーでは各学校の教科書に合わせて編集し、詳しい手引きがついておりますので、これから急ピッチで進む授業にも不安なく対応することができます。

-

受講生の声

-

部活動で忙しくなり中学1年生の途中からテストの点数が悪くなりました。そこで親の薦めもありポピーを始めました。塾と違って時間に束縛されることもないので部活と両立できて、定期テストでは常に成績優秀者でした。

中学2年生 A.Hくん

-

定期テスト対策も入試対策もポピーのみでした。勉強の仕方、テキスト選びも自分では出来ませんので、ポピーを中学1年生から3年間利用しています。入学してからずっと勉強が得意なのはポピーのおかげです。

中学3年生 S.Sくん

-

小学生の時は成績が良かったのですが、中学校に入ってから成績が落ちてしまいました。そこでポピーを始めてみました。小学校の時のように成績評価が上がっていきましたので入試も何とかなりそうです。

中学2年生 Y.Tくん

-

-

基本情報

| 会社名 | 株式会社 教栄社 |

|---|---|

| 代表者名 | 中塚 全紀(なかつか まさとし) |

| 本店所在地 | 〒671-1227 兵庫県姫路市網干区和久441-7 |

| 電話番号 | 079-273-1725 |

| FAX番号 | 079-273-4678 |

| 従業員・スタッフ | 10名 |

| 設立 | 昭和56年1月(個人設立) 法人設立平成2年8月 |

| 事業内容 |

|

| 資本金 | 1,000万円 |

子育て応援

-

人は周囲からの期待と励ましの中で、自己の存在感を確認し、自発能動の生き方を指向するのです。

逆に励ましがない場合は、なんとなく落ち着きのない、自信のない行動になっていきます。

ドロシー・ロー・ノルト著の「こどもが育つ魔法の言葉」の格言も子育ての知恵は親の対応であり、子は親の鏡であるとしています。

そしてこの知恵を磨き、開発し、顕在化する力が「励まし」なのです。

したがって、子育ての基本は、個々の子ども達が本来もっている、豊かな想像力、進取の創造力、飽くなき好奇心、他者に対する思いやり、積極性等のポジティブな能力をいかに引きだしていくかが課題であります。そして、そのキーワードが「励ましと存在を認める」ことであり、その延長線上に自立があるのです。「命令しすぎる。物を与えすぎる。子どもの行動を手伝いしすぎる。小言を言いすぎる。」

そうすると、「嘘つきになる。欲張りになる。怠けものになる。怒りん坊になる。わがままな子になる。」のです。

つまり、すべての責任は、鏡である親の生き方や態度が子に顕れてくるのです。子育ての知恵はいつの時代でも、どこの国でも、いつも新鮮に親の心と連動していることを自覚してほしい。

したがって、子どもを励ますことは子どもを慈しむ心であり、子どもが親から愛されているという事実が、子どもの中に内在してる、固有の感性・能力・才能を引き出すカギになり、やがては、自発能動と利他の精神を堅持する人間へと繋がっていくのです。

私どもの「全国家庭教育研究会」の家庭学習教材ポピーは、お子さまの家庭で、自発的、能動的な学習態度を育成すると良き教材、また、子育ての資料がたくさん掲載され、お子さまの育治で、奮闘中のお母様、お父様の良き味方になると確信します。

食育・健康を応援

-

将来を担う子どもたちの健康なくして、明るい未来はあり得ません。

そのために私たちは子どもたちの健康を護ることに心がけなければなりません。

今月は健康で逞しい子どもに育てるために、私たちが心がけたいことについて考えてみましょう。まずどんな食べ物を与えたらいいのかを考えてみると、

☆体内で酸化しにくい食べ物を与える。

☆小腸大腸の腸内細菌環境をよくし、消化吸収を良好にする食べ物を吟味する。

の二つが考えられます。体内で酸化しやすい食べ物の代表格が『砂糖』です。現在は砂糖をふんだんに使った食べ物と菓子が多く、店頭に並んでいますが、これらの食品は体内で、酸化して腐敗しやすい。そして血液中の血糖値が高くなり、白血球、赤血球の抗酸化の働きを弱め、病気になります。

そして、現在は食品・菓子に白砂糖、化学調味料をふんだんに使っていて、食べ心地は大変良いのですが、これらの食品も腸内で消化吸収する働きを弱めるため、腸内環境を悪玉菌優位にします。

この悪化が、腸で造られる赤血球の生命力を弱め、それが原因で体内免疫力を弱めます。

子どもたちに特に砂糖はいけません。食品には抗酸化のグルタチオンが多く含まれている食品もありますが、白米、白砂糖、化学調味料、は食物を酸化させる作用があって、数々の病気の本当の原因です。さらに子どもの健康を阻害する要因に精神的なストレスと孤独感があります。

私たちのポピーを監修されている篠原菊紀先生は、不安への対処は「わくわく」でいきましょうと説明されています。

不安を興奮として、感じるには、発表会や試合の前に、「私はわくわくしている」「興奮するなぁ」などと自分に言い聞かせる事です。

「わくわくしなさい!」「のっていこう!」など自分に命じるのも有効です。

この心の動きが、不安で活動するノルアドレナリン系の脳内ホルモンの分泌を抑え、快感予測で活動するドーパミン系、セロトニン系の脳内ホルモンを多く分泌して、免疫系の細胞(白血球等)を元気にさせ、さらに自律神経の働きを活発にして生命力にあふれた身体を創っていきます。

つまり、何事もプラス発想したときに、生命状態が歓喜にあふれ、どんな困難、不安も、乗り越えていこうとする原動力になるのです。

以上、コロナ禍にある子どもたちに、元気に前向きに、健康に活動する方法は、①子どもに健康的な食品を与える。②子どもの精神的ストレスに対して、自己肯定感を高める対応を心がけることがポイントといえます。

お子さまの健康を守ると同時にポピーで勉強しませんか。

大切なお子さまの地球環境

-

私たち人類は18世紀の産業革命以来、私たちの地球そのものが保持していた石油エネルギーを使って、過酷な労働から解放して生活の改善を図ってきました。

特に、第2次世界大戦が終了して、西洋の文明を基軸にして、産業の改革を推し進め、私たちは「便利・快適」な生活環境を開いてきました。

私たちは現在、石油文明によってもたらされた地球環境の悪化を率直に認め、その上で人類社会が、持読可能な社会、地球環境をいかにして保全するかを考えていかねばなりません。

その持続可能な社会を世界レベルで実現するために、2015年9月に国連で合意され、発表されたのが、世界共通の目標「SDGs(Sustainable Development Goals:エスディージーズ)」なのです。持読可能開発目標(SDGs)は17項目にわたって私たち人類が持続可能な社会を創り上げる条件として国連が提案した開発目標です。

つまり、世界全体で貧困を解決し、食糧、教育など人間が生活するうえで最も基本的なニーズ(basic human needs)を満たすことと、地球環境を保全することが、まず解決すべき課題とされています。

私たちはかけがえのない子どもたちのために、安心・安全な未来社会実現のために、セクター、ジェンダー、さらには国家間の壁と、さらに全体としての地球環境を悪化させないために、あらゆる活動や行動を可視化し、目標を共有していかねばなりません。

期限を切って、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標(SDGs)を世界に発表した事は現代を生きる私たちにとって、これからの暮らし方と方向性を決める点で大事な提案だと言えます。

私たち一般市民ができることは、環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリ・マータイが2005年、来日の際に感銘を受け、先月号でも取り上げた村上先生の美しい日本語、「MOTTAINAI」を世界に広める、実際の生活の中で実践していくことが大事だと思います。つまり、Reduce(ゴミ削減)、Reuse(再利用)、Recycle(再資源化)という環境活動の3Rをしっかりと胸に秘めて、けっして資源を浪費しない。そして、現代を生きる世界の人々をけっして置き去りにする事なく、利他の精神を堅持することが大事な点でしょう。

かけがえのない地球資源に対するRespect(尊敬の念)が込められている言葉、「もったいない」を生活に取り入れ、有限の資源を大切にして、この美しい日本語を持読可能な開発目標(SDGs)の旗頭にしていきたいと思います。

わたしたちの大切なお子様が健康であたまのいい子になるためにポピーを活用して下さい。